家を売るまでには、不動産会社への仲介手数料や税金に加え、さまざまな費用が発生します。

しかし、手数料はどうやって計算するのか、総額でどれくらいの金額になるのか、分からないことも多いかと思います。

不動産会社への仲介手数料はもちろん、税金や引っ越しといった家を売るまでにかかる細々とした費用まで、分かりやすく解説します。

もくじ

家を売る際に発生する不動産会社への仲介手数料・費用

家を売るまでで、費用が最も高額になるのが不動産会社への仲介手数料です。大きな金額のやり取りになるため、仲介手数料がどのように決まるのか、いつまでに支払えばいいのかを覚えておきましょう。

仲介手数料の上限

不動産会社への仲介手数料は、家が売れた金額を基準に法律で上限が設けられています。金額ごとに定められている仲介手数料の上限は、下表の計算式で算出可能です。

| 売れた金額 | 仲介手数料の上限(税抜き) |

|---|---|

| 200万円以下 | 売れた金額×0.05+費用(上限18万円まで) |

| 200万円超~400万円以下 | 売れた金額×0.04+2万円+費用(上限18万円まで) |

| 400万円超~ | 売れた金額×0.03+6万円 |

例えば1000万円で家が売れた場合は下記計算で上限が求められます。

1000万円×0.03+6万円=36万円

実際の支払額は36万円に消費税10%が加算され、39万1千円です。仲介手数料は売れた金額に比例するため、売却額が高くなるほど、仲介手数料も高くなります。

仲介手数料は上限で設定される場合が多いですが、不動産会社によっては、仲介手数料を割引くキャンペーンやサービスを実施している場合もあるため、契約前に複数の不動産会社を比べてみるとよいでしょう。

また、400万円以下の場合は不動産会社の利益が圧迫されるため、現地調査をはじめとした必要経費を別途請求できる決まりがあります。

経費の上限は仲介手数料と合わせて18万円までです。しかし、追加費用に関しては不動産会社と売主の間で事前の合意が必要となるため、売価が400万円を下回る可能性があるなら、契約を結ぶ際に必ず確認するようにしましょう。

不動産会社への仲介手数料は、家を売る際にかかる費用の中でも高額ですが、手数料を明確にするには家がいくらで売れるかが分からないと算出できません。

手数料の算出には、不動産会社に査定を依頼して、おおよその売却額を確認する必要があります。

参照:宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額(昭和四十五年十月二十三日建設省告示第千五百五十二号)

参照:公益社団法人全日本不動産協会「空家売買の媒介報酬」

支払いのタイミング

仲介手数料の支払いは家が売れたタイミングで半額を支払い、引き渡し時に残金を支払う方法が一般的です。

不動産会社の仲介手数料は成功報酬に近く、売買契約が結ばれない限り支払いは発生しません。売買契約が結ばれた段階で、不動産会社は仲介手数料を請求する権利が発生するため、契約成立後のどの段階で請求をするかどうかは不動産会社によって異なります。

しかし、一戸建ての売買では、契約締結後も引き渡しまでに法的な手続きが多く、確実に引き渡しが完了するか分からないため、半分に分けて支払い請求をする場合が多いです。

もちろん、不動産会社によって異なるため、支払いのタイミングは契約を結ぶ前に確認しておくようにしましょう。

不動産会社によっては引き渡し時に一括支払いを選べる場合もあります。

国土交通省告示「宅 地 建 物 取 引 業 法 施 行 規 則 の 規 定 に よ る 標 準 媒 介 契 約 約 款」( 報 酬 の 請 求 ) 第 8 条

買取りの場合

不動産会社が直接物件を買い取る場合、仲介手数料は発生しません。

家を売る手伝いをしてもらう媒介契約とちがい、買主のために実施するハウスクリーニングや内覧対応にかかる費用も発生しません。また、売却後の不動産に問題が発生した場合、不動産会社が責任を負ってくれる点もメリットです。

買取り契約は買主を探す手間もなくすぐに現金化できるため、時間的な余裕がない人に向いています。しかし、媒介契約に比べると家の売値は6割程度となり、金銭的には損をする売却方法です。

参照:不動産流通推進センター「媒介依頼を受けた不動産を、宅建業者が買い取り、転売することの是非」

家を売る際の引き渡しまでにかかる費用

買主との契約後に不動産会社への仲介手数料が発生しますが、引き渡し前に準備しなくてはならないことがあります。多くは費用が発生し、不動産会社への支払いとは別に用意しなくてはなりません。

ハウスクリーニング

ハウスクリーニングは家の間取りや大きさ、実施する箇所や汚れの程度で料金は異なります。

例えば、一軒家まるごとハウスクリーニングを依頼する場合、依頼する業者やオプション内容によって7万円から20万円程度まで費用は変動します。

ハウスクリーニングは売主の義務ではありませんが、契約前後でさまざまなメリットがあるため、状況に応じて検討しましょう。例えば、契約前の段階では、内覧に訪れた買取り希望者の印象をよくする効果が望めます。

特に水回りの汚れは目立ちやすく、買主から値引き交渉の材料にされる場合もあるため、スポットでハウスクリーニングを実施すると費用対効果が高い箇所です。

家の価値を高めるため以外にも、引き渡し直前のハウスクリーニングは買主が気持ちよく入居できるだけでなく、クレームも防いでくれます。売りたい家のメンテナンス状態を確認し、ハウスクリーニングすべき箇所を考えて費用を計算しておきましょう。

測量

土地の境界線が明確でない場合は土地家屋調査士による測量が必要で、30坪〜40坪程度の宅地であれば30万円~45万円程度の費用が相場です。

測量は家を売る際の義務ではありませんが、住宅地では1mの差が数100万円の違いになるため、隣家とトラブルの要因になりやすく、買主も測量されていない土地を避ける可能性があります。

また、境界に接している所有者が複数いる場合や、隣地が公用地の場合は役場の担当者の立ち合いも必要となり、100万円以上の費用が発生する場合もあります。

郊外や田舎の広い土地であれば隣家とのトラブルも起きにくいため、測量をしなくても問題ありません。

庭木の整理

庭木は処分を希望する買主が多く、根までしっかりと掘り起こすには造園業者への依頼が必要です。

植木の抜根は直径で相場が決まり、1本5,000円から3万円程度の費用が掛かります。自分で除去して根が残っていると、後から買主とトラブルになる場合があるため、必ず業者に依頼して完全に除去しましょう。

庭木に限らず、管理されていない庭は印象が悪く、買い手が付かない原因にもなります。売買契約に至る前に、雑草の除去や植木の剪定を実施してきれいな状態にしておきましょう。

売買契約時には庭木の処分をはじめ、どのような状態で引き渡しを望むかを買主に確認し、費用負担を明確にしておく必要があります。

引っ越し

引っ越し費用は家を売る場合は必ずかかる費用です。

引っ越し業者に依頼する場合、費用は移動する距離に比例して高くなりますが、3月4月の繁忙期は特に料金が高くなります。

50km未満の近距離移動なら平時で10万円前後、繁忙期は15万円前後になる場合もあります。

もちろん、依頼する業者や荷物の量、どこまで自分で準備をするかによって費用は異なるため、節約したいのであれば早めに不用品を処分して、事前に準備しておくようにしましょう。

家が売れると、売買契約成立から引き渡しまでが慌ただしくなります。引っ越し費用は売買契約前におおよその金額を算出できるため、早めに見積りを取っておくと、慌てずに済みます。

住宅瑕疵担保保険の加入

住宅瑕疵担保保険に加入する場合、保険金額や住宅の大きさに応じて1万円~3万円程度の費用がかかります。

住宅の売買では引き渡し後に住宅の欠陥が見つかった場合、売主が補修費用を負担する必要があります。住宅瑕疵担保保険は、万が一住宅に問題が見つかってしまった場合の保険です。

住宅瑕疵担保保険は昭和56年6月1日以降の耐震基準に適合している建物で、インスペクションと呼ばれる調査に合格しないと加入できません。インスペクションも有料で一軒家の場合は5万円前後の費用がかかります。

しかし、不動産業者が無料で実施してくれる場合もあり、サービスの有無は契約によって異なります。

加入は義務ではありませんが、家の安全性のアピールにもつながるため、加入を前提にしておくと買い手が見つかりやすい点はメリットです。不動産業者と契約する際には、インスペクションの費用負担があるかどうかも確認しましょう。

参照:国土交通省指定の事業者

参照:一般社団法人住宅瑕疵担保保険協会「住宅瑕疵担保保険とは」

家を売る際の引き渡し時にかかる費用

引き渡し当日には土地や建物の登記に関連する費用と、住宅ローンに関連する費用が発生します。特に登記手続きでは、書類の発行や印紙代、振込手数料といった細々とした費用が多く、想像よりも高くなりがちです。

登記費用

不動産売却時に実施する登記は所有権移転登記と抵当権抹消登記があり、売主が費用を負担するのは所有権移転登記です。

また、不動産所有者の住所や氏名変更の手続きに加え、場合によっては司法書士への報酬費用も発生します。

抵当権抹消登記費用

抵当権抹消登記は、家を売る際にローンが完済されていない場合に金融機関の抵当権を外す手続きで、不動産の数ごとに1,000円の費用がかかります。抵当権とは所有者がローンを払えなくなった場合に備え、金融機関が不動産を担保する権利です。

家を売る場合は、家と土地それぞれに登記費用が発生するため、一軒家の場合は合計2,000円の費用がかかります。ローンを完済している場合でも勝手に抵当権は外れないため、手続きをしていない場合は必ず発生する費用です。

住所変更登記費用

所有者の住所や氏名を変更する住所変更登記では、不動産の数ごとに1,000円の費用が発生します。抵当権の抹消登記同様に、家を売る場合は家と土地で合計2,000円です。

住所変更登記は住民票の移動とは異なる手続きで、引っ越しの度に実施する義務はありません。しかし、不動産の売買をする際には、所有者を証明するために必要となるため、必ず発生する費用です。

司法書士費用

登記手続きを司法書士に依頼する場合、5万円前後の費用が発生します。

抵当権抹消登記や住所変更登記の手続きには、登記申告書、登記事項証明書、住民票といったさまざまな書類が必要です。自分で用意すれば書類の発行と印紙費用だけで済みますが、不備があると引き渡しがスムーズに終わらない可能性もあります。

ある程度知識があったとしても、家の売買は高額なやり取りとなるため、買主とのトラブルや詐欺といったリスクを抑えるためにも、司法書士が第三者として介入して手続きを実施した方が安心です。

司法書士への費用は一律ではなく地域ごとに相場も変わります。司法書士費用の見積もりは無料で実施してくれる場合が多いため、依頼前にいくつかの司法書士事務所を比較するのが費用を抑えるポイントです。

印紙税

家を売る際に買主との間で交わす売買契約書には、印紙税が発生します。印紙税は、契約書に記載する売却価格に応じて、下記のように変動します。

| 契約書に記載する売却価格 | 本則税率 | 軽減税率 |

|---|---|---|

| 10万円超、50万円以下 | 400円 | 200円 |

| 50万円超、100万円以下 | 1,000円 | 500円 |

| 100万円超、500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |

| 500万円超、1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 |

| 1,000万円超、5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |

| 5,000万円超、1億円以下 | 6万円 | 3万円 |

| 1億円超、5億円以下 | 10万円 | 6万円 |

| 5億円超、10億円以下 | 20万円 | 16万円 |

| 10億円超、50億円以下 | 40万円 | 32万円 |

| 50億円〜 | 60万円 | 48万円 |

参照元:不動産売買契約書の印紙税-国税庁

※軽減税率の対象となる売買契約書は、平成26年4月1日から令和6年3月31日の間に作成されたものになります。

売却価格が10万円以下の場合、軽減税率は適用されません。また、売却価格が1万円未満の場合は、非課税となります。

ローン返済手数料

抵当権を外す際、家の売却益を元手にローンを一括返済しますが、手数料として5,000円~3万円程度の費用が発生します。

住宅ローンのプランや銀行、借入金額によって手数料は変わるため、手続き前に確認しておくとよいでしょう。

売却益でもローン残債を完済できず、手元の資金もない場合は、住み替えローンへの乗り換えが必要です。

住み替えローンに乗り換える場合も、一括返済と同様に事務手数料が発生するほか、一般的な住宅ローンよりも審査が厳しく金利も高いため、将来的な費用は膨らみます。

住み替えローンは、売った家のローン残債の金額によって、借りられる上限も変わるため、いくらで売れたかどうかで新居の購入資金も変わります。

住み替えローンを検討しているなら、銀行ごとに設けられた審査基準をクリアできるかどうかはもちろん、どれくらい借り入れできるかも確認しておきましょう。

譲渡所得税

家を売って利益が出た場合、譲渡所得税が発生し所得税と住民税を支払う必要があります。

所有期間が5年以下の場合、所得税と住民税合計で利益に対して税率39.63%、5年以上の場合は20.315%が課税されます。しかし、条件を満たせば利益の3,000万円までは控除される制度があり、控除を受けるためには確定申告が必要です。

家と土地を購入した金額よりも、売れた金額が高かくなる場合は少ないように思えますが、建物の購入金額は築年数と構造に応じて減価償却費が差し引かれるため、建物が高額になるほど課税対象になる可能性が高まります。

減価償却率は建物の構造によって定められており、減価償却費は建物の購入額×0.9×償却率×所有年数で求められ、例えば木造なら36年の所有で建物の価値は計算式上では0円になります。

| 建物の構造 | 住宅の償却率 |

|---|---|

| 木造 | 0.031 |

| 鉄骨造 | 0.02~0.036(鉄骨の厚さで変動する) |

| 鉄筋コンクリート | 0.015 |

建物の価値が高い場合や、土地の相場が上昇している場合で3,000万円以上の利益が見込まれるのであれば、事前に税額も確認しておきましょう。

また、控除の適用には居住用の家でなければならず、空家なら3年目の年末までに売却する条件がある点は注意が必要です。

参照:国税庁「措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》関係」

家を売る際にかかる費用を抑える方法

家を売る際には、さまざまな費用が発生します。ここでは、少しでも費用を抑えるための方法を解説します。

値引き交渉

下記のような家を売る際にかかる費用は、交渉次第で値引きしてもらえる場合があります。

- 不動産会社の仲介手数料

- 建物の解体費用

- 引越し費用

大手の不動産会社は値引きに対応してくれないところが多いですが、地域密着型の小さな不動産会社であれば対応してくれる可能性があるため、交渉してみると良いでしょう。

ただし、仲介手数料を値切ることで不動産会社の熱量が下がり、販促活動に力を入れてくれなくなる可能性もあるため、注意が必要です。

不動産会社を通さない直接取引

不動産会社を通さずに買主と直接取引することで、仲介手数料を節約できます。

直接家を売るのであれば、知人や友人へ直接売る、もしくはジモティーや不動産直売所などのサイトを利用すると良いでしょう。

ただし、書類作成などの複雑な手続きもすべて自分で行わなければならないため、手間や時間がかかります。

また、個人売買はトラブルも発生しやすいため、より慎重に取引を進める必要があります。

空き家バンクの利用

空き家バンクとは、地方自治体が運営する「空き家を売りたい人と買いたい人を繋げるサービス」です。

空き家が増え続けることは、自治体にとっても良くないことであり、積極的に人を増やし、地域活性化するために導入されたサービスです。

参照元:アットホーム−空き家バンク

不動産会社とは違い、営利目的で運営されていないため、仲介手数料は必要ありません。

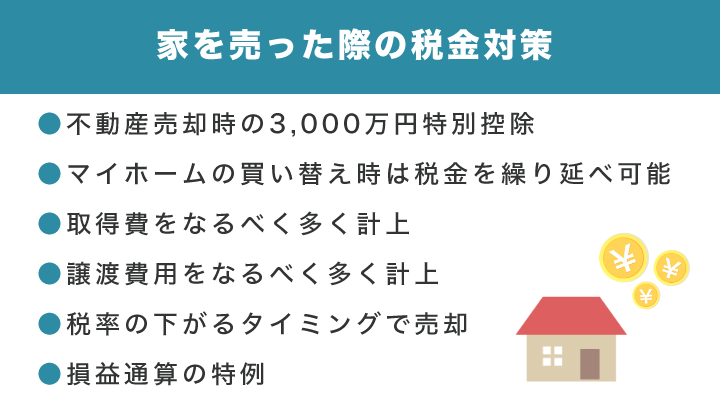

家を売った際の税金対策

ここでは、家を売った際に発生する譲渡所得税の税金対策について解説します。

不動産売却時の3,000万円特別控除

一定の要件を満たしているマイホームであれば、売却時に3,000万円の控除が受けられる特例があります。

一定の条件とは下記の通り。

- 自分が住んでいる家屋か家屋と共に敷地や借地権を売る場合

- すでに住んでいない家屋や敷地の場合は、の敷地に住まなくなった日から3年後の年の12月31日までに売却すること

- 災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地に住まなくなった日から3年後の年の12月31日までに売却すること

- 売手と買手が親子や夫婦などの親族関係でないこと

詳しくは、マイホームを売ったときの特例−国税庁をご覧ください。

マイホームの買い替え時は税金を繰り延べ可能

マイホームを買い換える際は、譲渡所得税を次回売却時まで繰り延べできる特例があります。

通常であれば、譲渡益が発生した場合は譲渡所得税を納付しなければなりません。しかし、この特例を利用すれば税金の支払いを将来へ先延ばしできます。

買い替えの際に発生した譲渡所得税は、買い替えたマイホームを売却する際にまとめて納税する必要があります。

詳しくは、マイホームを買い替えたときの特例−国税庁をご覧下さい。

取得費をなるべく多く計上

取得費が大きくなればなるほど、譲渡益が少なくなるため節税できます。下記のようなものが取得費として計上できます。

- 土地や建物の購入代金・建築代金

- 仲介手数料

- リフォーム費用

- 登録免許税・印紙税

上記の費用の詳細がわかる書類(売買契約書や領収書など)を用意しておきましょう。

参照元:取得費となるもの−国税庁

譲渡費用をなるべく多く計上

譲渡費用を可能な限り計上することで、譲渡益を減らせるため節税できます。下記のようなものが譲渡費用として計上できます。

- 不動産売却の際にかかった仲介手数料

- 印紙税(売主が負担したもの)

- 建物を取り壊して土地を売却した場合の取壊し費用

- 貸家を売却する際の立退料

- 借地権を売却する際に地主の承諾をもらうために支払った名義書換料

上記の費用の詳細がわかる書類を集めておきましょう。

また、譲渡費用とは、売却の際にかかった費用のことを指すため、修繕費や固定資産税などは含まれません。

参照元:譲渡費用となるもの−国税庁

税率の下がるタイミングで売却

譲渡所得税の税率(住民税を含む)は、不動産の所有期間によって変動するため、税率が下がるタイミングで売却することで節税できます。

税率は所有期間5年以上になると大幅に下がり、10年を超えると特例によってさらに税率が下がります。

所有期間による税率は下記の通りです。

| 家の所有期間 | 税率 |

|---|---|

| 5年以下 | 39% |

| 5年以上 | 20% |

さらに、マイホームの所有期間が10年超であれば、軽減税率が適用される特例があります。

軽減税率の詳細は下記の通りです。

| 譲渡所得 | 税率 |

|---|---|

| 6,000万円以下 | 譲渡所得×10% |

| 6,000万円以上 | (譲渡所得−6,000万円)×15%+600万円 |

※譲渡所得は3,000万円特別控除適用後が対象です。

※軽減税率の特例を受けるには5つの要件すべてに当てはまっている必要があります。

詳しくはマイホームを売ったときの軽減税率−国税庁をご覧下さい。

損益通算の特例

マイホームを売って、譲渡損失が発生した場合に利用できる特例です。マイホームを売って発生した譲渡損失をその年の給与所得や事業所得などから控除できます。

その年の給与所得などから引ききれなかった損失は、翌年以降の3年以内に繰り越して控除が可能です。

また、損益通算の特例を受けるには一定の条件を満たす必要があります。

詳しくは損益通算の特例−国税庁をご覧ください。

家を売る際の費用まとめ

家を売るまでにはさまざまな費用が発生します。不動産会社への仲介手数料はもちろんですが、手続きを進める上で発生する細々とした費用も、積み重なるとかなりの金額になります。

家を売る費用の総額をしっかり把握しておかないと、家を売った後にいくら手元に残るのか、または足りないのかどうかが分かりません。今後のマネープランを考える上でも、今回解説した費用をしっかりと理解し、事前に予測を立てておきましょう。